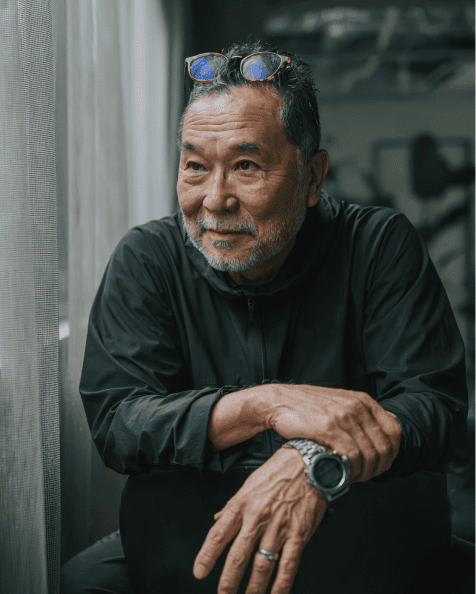

Bien-être avec l'âge

« À quel âge est-on vieux ? » : fait biologique ou norme sociale ?

Lecture : 15 minutes

Bien-être avec l'âge

Lecture : 15 minutes

C’est une question que l’on formule rarement à voix haute. Et pourtant, chacun finit par se la poser un jour ! À quel âge est-on vieux ? À la retraite ? Quand le corps se rappelle à nous ? Ou simplement quand les autres commencent à nous regarder différemment ? La société, elle, semble avoir une réponse toute trouvée. Passé un certain âge, que son regard nous impose, il faudrait ralentir, renoncer, « accepter son sort » comme si vieillir n’était qu’un long déclin à apprivoiser. Une injonction tenace, durablement ancrée dans l’imaginaire collectif. Et pourtant, cette norme sociale se heurte à une réalité bien plus nuancée : celle du corps. Le vieillissement est avant tout un processus biologique, personnel, progressif. On ne devient pas vieux du jour au lendemain. Vieillir est un chemin, pas un seuil. Au regard des résultats enregistrés par l’Observatoire Âge et Société mené auprès de 2000 Français représentatifs de la population, cette vérité peine toutefois à s’imposer dans nos esprits. L’étude tend en effet à montrer que pour de nombreuses personnes, l’avancée en âge devient significative quand la société le décide.

Et si on prenait le temps de démêler ce que l’on croit, ce que l’on ressent… et ce que notre corps raconte vraiment ?

Notre rapport à l’âge n’est pas qu’une affaire intime : il est aussi — et surtout — le fruit de normes collectives que nous avons intégrées bien avant d’avoir des cheveux gris. Selon l’Observatoire Âge et Société, les Français estiment à 50 ans l’âge à partir duquel la société considère que l’on « prend de l’âge ».

Un cap symbolique, lourd de signification, qui installe une frontière invisible entre un « avant » encore dynamique et un « après » supposé plus en retrait.

Cette perception sociale du vieillissement n’est pas anodine :

58 %

des personnes interrogées estiment que le fait de vieillir est traité négativement dans la société.

56%

pensent même que la société pousse à nier ou à retarder les signes de l’âge, plutôt qu’à les accepter sereinement.

Conséquence de cet ensemble de facteurs ? Une pression diffuse, mais bien réelle, qui se traduit par une forme d’appréhension intériorisée.

Les Français disent en effet ressentir les premiers signes de l’âge dès 48 ans en moyenne, et estiment personnellement commencer à prendre de l’âge à 49 ans. Soit avant le seuil symbolique fixé par la société.

Un décalage qui en dit long : on n’attend pas d’être vu comme vieux pour avoir le sentiment de l’être. La crainte de vieillir, ressentie par 60 % des Français, fait que l’on intègre ce seuil fatidique, que l’on s’y conforme, et qu’on en vient même à l’anticiper.

Les normes sociales ne se contentent pas de fixer un âge à partir duquel on serait « vieux ». Elles dictent aussi la manière dont on devrait se comporter une fois ce cap franchi.

Ces injonctions prennent souvent la forme de règles tacites, de conseils apparemment bienveillants, de petites phrases anodines qui finissent par peser : « Ce n’est plus de ton âge », « Il faut savoir se ranger », « À ton âge, ce n’est plus très sérieux »…

Selon l’Observatoire Âge et Société, 45 % des Français déclarent avoir déjà entendu ce type de remarque à propos de leur âge ou de leur comportement.

Des normes qui ne se contentent pas de gêner : elles empêchent. Une personne sur deux de plus de 45 ans a déjà renoncé à quelque chose qui lui tenait pourtant à cœur à cause d’une injonction liée à son âge.

Sortir, s’habiller librement, rencontrer, oser un nouveau projet…Ces renoncements discrets forment, à terme, une perte d’autonomie invisible. Une contrainte imposée par le regard des autres, et non par le corps lui-même.

Contrairement aux idées reçues véhiculées par ces injonctions sociales, la science nous offre une vision du vieillissement qui relève du processus continu propre à chacun plutôt que du basculement soudain causé par le franchissement d’un seuil universel.

Vieillir est un processus progressif, naturel et multifactoriel. La science distingue clairement l’âge chronologique — le nombre d’années depuis la naissance — de l’âge biologique, qui reflète l’état réel de notre organisme.

Ce vieillissement biologique repose sur plusieurs phénomènes :

Autrement dit, nous ne vieillissons pas tous de la même manière, ni au même rythme.

Le vieillissement biologique dépend de multiples facteurs, qui vont bien au-delà du simple passage du temps. Deux personnes du même âge chronologique peuvent présenter des différences considérables dans leur état de santé et leur vitalité. Ce vieillissement différentiel dépend de multiples facteurs :

Ainsi, à 60 ans, certaines personnes peuvent être en meilleure forme qu'à 40, remettant en question l'idée d'un déclin linéaire et inévitable. Le corps évolue constamment, mais ne bascule pas subitement dans la vieillesse à un âge donné. Il suit une trajectoire, souvent plus souple, plus riche, plus vivante que ce que les normes laissent entendre.

De même, outre l’âge biologique, l’âge social et l’âge chronologique, d’autres formes d’âges coexistent en chacun de nous et influencent notre rapport au vieillissement. L’âge subjectif est celui que l’on ressent intimement. L’âge psychologique renvoie à notre maturité émotionnelle ou à notre façon de penser. L’âge fonctionnel, lui, reflète nos capacités physiques ou cognitives réelles. À cela s’ajoutent également l’âge culturel, qui regroupe les représentations collectives associées à une tranche d’âge (jeunesse insouciante, sagesse des aînés…), et l’âge politique, déterminé par les seuils fixés par la loi ou les politiques publiques (majorité, départ à la retraite, âge légal pour certaines actions ou responsabilités).

Cette pluralité d’âges — parfois cohérente, souvent dissonante — nous rappelle que vieillir ne se résume pas à une date d’anniversaire, mais à un ensemble d’expériences, de regards et de représentations. En prendre conscience, c’est déjà se libérer un peu des carcans collectifs.

Face à l’écart entre ce que le corps vit et ce que la société prescrit, un mouvement discret mais profond semble émerger : celui de l’émancipation.

Car si les injonctions pèsent, elles ne sont pas immuables. Et avec le temps, de plus en plus de personnes affirment leur droit à vivre leur âge à leur manière.

L’un des enseignements majeurs de l’Observatoire Âge et Société est le changement de posture qui s’opère à partir de 45 ans.

C’est souvent à cet âge que quelque chose bascule. Non pas dans le corps, mais dans la tête. Une volonté marquée de s’affranchir des diktats sociétaux relatifs à l’âge émerge alors :

66%

des 45-55 ans déclarent vouloir s’émanciper des injonctions liées à l’âge et entreprendre de vivre leur âge comme ils l’entendent, contre 41 % des 35-44 ans.

74%

des femmes de 45-55 ans déclarent vouloir s’émanciper des injonctions liées à l’âge et entreprendre de vivre leur âge comme elles l’entendent, contre 45 % à peine chez les 35-44 ans.

Cette évolution révèle un phénomène encourageant : plus on avance en âge, plus on aspire à se libérer du regard social. Un véritable pas en avant, même si dans les faits l’on constate que passer du désir à la réalité peut parfois s’avérer difficile. Ainsi, plus d’une personne de 45 ans sur deux a déjà renoncé à quelque chose qui lui tenait à cœur en raison du poids d’une norme sociale liée à son âge.

Cette réappropriation de l’âge permet aussi de revaloriser ce que le vieillissement apporte, et pas seulement ce qu'il modifie.

L’étude met en lumière plusieurs dimensions positives, trop souvent passées sous silence :

Vieillir n’est pas l’inverse de la jeunesse. C’est une autre manière d’être, qui ouvre d’autres possibles. À condition de ne pas se laisser enfermer dans un modèle figé.

Le rapport à l’âge qu’entretiennent les Français illustre une dissonance profonde : celle qui oppose l’âge que la société nous attribue à celui que notre corps, lui, vit vraiment.

D’un côté, des normes collectives qui nous somment de ralentir à partir d’un seuil arbitraire, d’adopter des comportements conformes, de cacher les signes du temps.

De l’autre, un organisme qui évolue à son propre rythme, souvent bien plus libre, plus résilient, plus riche que ce que la norme laisse entendre.

Cette opposition n’est pas anodine : elle façonne nos perceptions, nos choix, notre confiance. Elle peut nous enfermer — ou, au contraire, nous réveiller.

Car bien vieillir, ce n’est pas « faire jeune ». C’est vivre pleinement son âge, en se libérant des attentes extérieures, en écoutant ses propres besoins, en respectant le tempo unique de son corps et de son esprit.

Chez Expanscience, nous croyons que l’âge ne devrait jamais être un carcan. Il devrait être une liberté de plus.

top of page